雨上がりの空に出ることがある虹は、とても綺麗で運よく見ることができたら得した気持ちになりますね!

雨上がりに綺麗な虹が出ているのを見つけると、幸せな気持ちになります。

そんな虹の色は七色とされていますが、その色や順番って、意外に分かってませんよね?

そこで、虹のことを色々と調べてみました。

いや~虹って、色んな偶然が重なってできるものなんですね(^^)/

というわけで、今回は虹の順番と、綺麗に色が分かれる仕組みを解説していきます!

目次

虹の色の順番

これは、この前うちの近所で出ていた虹です(^^♪

でも、七色がハッキリ識別できるほどの虹って、なかなか出ないものです。

いったい虹の色の順番ってどうなっているのでしょう?

虹の順番

虹の色の順番はこうなっています。

- 赤

- 橙

- 黄

- 緑

- 水

- 青

- 紫

日本では伝統的に赤橙黄緑青藍紫とされますが、実際の色や、光の波長を考えると、この順番が一番近いです。

でも、これはあくまでも、日本の場合の区別の仕方です。例えば赤と橙の間には、赤とオレンジの間の色が存在します。そうやって無数の色のグラデーションになっているのが虹の色なんです。

だから、国や文化が違えば、虹の色の分類も違ってきます。

アメリカの場合だと、水色を除いた、赤橙黄緑青紫の六色とされます。ドイツの場合は、さらに紫まで抜いた赤橙黄緑青の五色です。

そして、沖縄だとなんと赤と青の二色と認識されているそうです。さすがにそれは省略し過ぎな気がしますけどね(^^;

七色の覚え方

そんな虹の色ですが、七色って言われても、とっさにその順番は出てきませんよね。

この順番を覚えるのは、それぞれの色を音読みで、リズミカルに読み上げるのがおすすめです。

“せきとうきりょくせいらんし”(

『せきとうおうりょくせいらんし』とリズミカルに、読むと頭に入ります。

でも、こっちは実際の色とは微妙に違う配色です。

正しい色使いで覚えたいのであれば、やっぱりこっちがおすすめです。

“せきとうきりょくすいせいし”(

こっちも『せきとうおうりょくすいせいし』とリズミカルに、繰り返し読めばすぐに頭に入ると思います。

どちらでも好みの配色を覚えてみてくださいね。

さて、虹の七色の順番は分かったのですが、そもそも虹がこのように綺麗に色が分かれるのは、なぜなんでしょうか?

今度は虹の仕組みを解説しますね!

光の性質

虹ができる仕組みを理解する際に欠かせないのが、光の性質を知ることです。虹は光の不思議な性質のおかげで発生する現象です。

その不思議な性質とは次の2つです!

- 光は屈折する

- 屈折率は色(波長)によって違う

順番に解説していきますね!

光は屈折する

光は空気中に浮いている粒子にぶつかると進行方向が曲がる性質を持っています。これを屈折と呼びます。

粒子といっても酸素や窒素などの分子から、空気中を漂う埃や水蒸気など様々ですが、虹を作り出すほどの粒子はかなり粒の大きいものが必要です。

雨上がりの空気中には粒の大きい水蒸気がたくさん漂っているため、虹が出やすいのです!

屈折率は色によって違う

光は屈折するわけですが、ただ屈折するだけではあの綺麗な七色は出ませんよね。

実は太陽の光には様々な色の光が混じっています。これらの光は色ごとに波長が違います。そして、この波長ごとに粒子にぶつかった時の曲がりやすさが違うのです。

それぞれの色の波長の違いと、屈折のしやすさを表したのが下の画像です。

光の曲がる角度が違うと、遠くにいる人には、それぞれの色の光が分かれて届くため綺麗な七色の虹が見えるのです。

次は虹ができる際の光の屈折の仕方を更に詳しく見てみましょう!

虹ができる仕組み

虹は屈折率の違うそれぞれの色の光が、空気中の粒子で屈折して分かれて届くためできるものです。しかし、どんな粒子でも良いわけでなく、粒の大きい水蒸気でなければ、虹になるほどの大きな別れ方になりません。

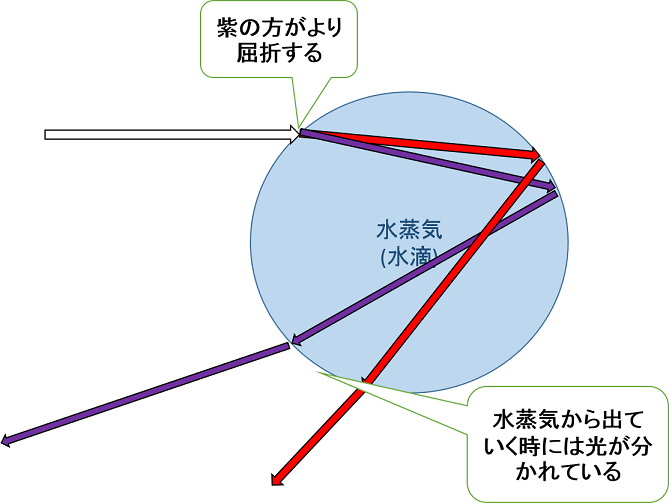

下の画像をご覧ください。光は水蒸気の中で、屈折と反射を繰り返すことで、色ごとに光が分かれます。

ある程度の大きさの水蒸気でなければ、水蒸気の中での光の反射が起きないため、雨が上がった直後のような、空気中に大きな水蒸気がたくさんある状態でなければ、虹にならないのです!

さて、ここまでは虹ができる仕組みをお伝えしました。

しかし、実は虹は良く見ると必ず2つ出ているのをご存知でしょうか?外側にうっすらと、もう1つ出ている虹があるのですが、今度はこの2つ目の虹のことを見ていきましょう!

主虹と副虹

虹を良く見てみると、色の濃い虹の外側にうっすらと薄い虹がもう1つ出ているのが分かります。色の濃いはっきり見える虹の方を主虹、色が薄い方の虹を副虹といいます。

主虹は紫が内側で赤が外側になりますが、副虹は逆に赤が内側で、紫が外側になるのが特徴です。

この副虹はなぜできるのでしょうか?

副虹ができる仕組み

副虹ができる仕組みも、基本的には主虹と同じですが、水蒸気の中で反射する回数だけが違います。

下の画像は副虹ができる時の、光の屈折と反射の仕方です。副虹の場合は水蒸気の中で2回反射します。

このように水蒸気の中で2回反射するため、光が飛んでいく方向が主虹とは更に離れます。そのため、副虹は主虹の外側に出るのです。

副虹の色が薄い理由

では、なぜ副虹の方が色が薄いのでしょうか?

光は水蒸気の中で反射する際に一部の光は反射せずに水蒸気の外に出て行ってしまいます。そのため、水蒸気の中で反射するたびに、光は弱くなっていくのです。

主虹の場合の反射は1回だけですが、副虹の場合は2回反射しているので、その分、光が弱くなり色が薄くなってしまうのです。

まとめ

今回は虹ができる仕組みについてお伝えしました。

私は虹ができる仕組みは、光が水蒸気にぶつかって屈折するからだと思っていました。しかし、厳密には屈折に加えて反射しなければ、虹にはなりません!

虹には光を反射できるほどの大きな水蒸気が必要なんですね~!

ちなみに虹が発生する条件には、水蒸気以外にも様々な条件があります。その条件についてはこちらの記事に詳しく書いているので、良ければご覧ください!

⇒ 虹が発生する条件とは?雨上がり以外の条件を解説!

皆さんも雨上がりにもし綺麗に晴れたら、虹を探してみてくださいね!